낯선 것 그리고 두려움

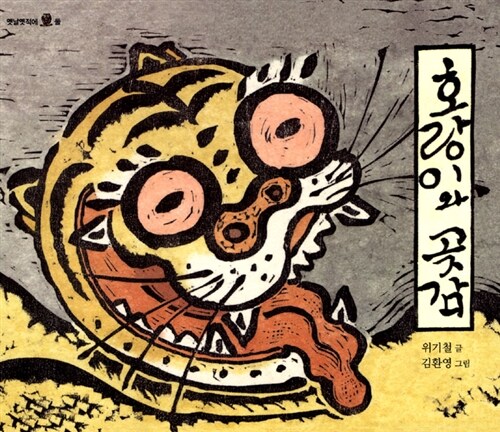

‘호랑이와 곶감’

1. 두려움에 도망친 호랑이

‘호랑이와 곶감’은 어린 시절 알고 있던 몇 안 되는 옛이야기 가운데 하나다. 내가 알던 이야기에서는 호랑이가 곶감이 자신보다 더 무서운 존재인 줄 알고 도망가는 것으로 끝이 났다. 한없이 무서운 줄 알았던 호랑이가 바보 같이 도망가는 모습에 우스워했던 기억이 난다.

어른이 되고 난 뒤 보게 된 ‘호랑이와 곶감’은 내가 어렸을 때 알고 있던 이야기하고는 조금 달랐다. 호랑이가 도망가고 끝난 게 아니었다. 그 뒷이야기가 계속 이어졌다.

애초에 그 집의 침입자는 호랑이뿐 아니라 소도둑도 있었다. 그리고 소도둑은 곶감이란 말에 놀라 기가 죽은 호랑이를 소로 착각해 올라타고, 호랑이는 자기 등에 곶감이 올라탔다고 생각해 이를 떨쳐버리려 정신없이 뛴다. 날이 밝아오면서 소도둑은 자기가 타고 있는 게 소가 아니라 호랑이라는 것을 알게 되고, 나뭇가지를 잡고 호랑이 등에서 내려와 나무둥치에 난 구멍 속으로 숨는다. 소는 행여나 곶감이 다시 등에 붙을까 두려워 소도둑이 떨어져 나간 뒤에도 계속 뛰어다니고, 이를 본 곰은 호랑이에게 곶감이란 것이 실은 사람으로 먹잇감이라며 잡아먹자고 한다. 곰은 나무둥치에 올라가 구멍으로 손을 넣어보지만, 너무 깊어 닿지 않자, 숨 막혀 죽으라며 엉덩이로 구멍을 막는다. 그러자 소도둑은 허리띠를 풀어 올가미를 만들어 곰의 불알을 잡아매 힘껏 잡아당긴다. 곰은 아파서 소리를 지르고, 그 모습을 본 호랑이는 ‘역시 곶감은 무섭다’며 정신없이 도망간다.

아마 호랑이는 죽을 때까지 곶감을 세상에서 가장 무서운 것으로 여기며 지냈을 것이다. 그리고 알 수 없는 두려움의 정체를 파악하지 못한 채, 곰에게 했듯이 다른 동물들에게도 ‘무서운 곶감’ 이야기를 전했을 것이다. 자신이 가짜 뉴스를 퍼트리고 있다는 사실도 모르면서 말이다.

2. 곶감의 정체

어릴 적 이야기와 다른 점은 또 있다. 너무나 당연히 등장해야 하는 ‘곶감’이 보이지 않는 이야기가 많았다. 《한국구전설화 1-12》(평민사)에 실린 이야기 가운데는 의외로 ‘곶감’이 등장하는 이야기는 두 편뿐이었다. 사람을 해친다는 상상의 동물 ‘에비’, ‘에비’와 같은 뜻이 아닐까 여겨지는 ‘비’, 어리두(어둑서니), 깍쟁이, 소나기 등, 호랑이는 자신이 알지 못하는 것에 놀라 지레 겁을 먹고 도망가는 것으로 나와 있다.

곶감이 등장하는 이야기 두 편은 모두 전라도에서 채록된 이야기였다. 아마도 감의 북방한계선 때문에 북쪽 지역의 이야기에서는 곶감이 등장하지 않는 듯하다. 대신 《한국구비문학대계》에 실린 이야기에는 대부분 ‘곶감’이 등장한다. 하지만 대계에 실린 이야기는 빨라야 1980년대 이후이고 대다수의 이야기는 2000년대 이후의 이야기이고, 북한 지역의 이야기는 찾아볼 수 없다는 한계가 있다. 대신 ‘호랑이보다 무서운 곶감’이란 제목의 이야기 가운데 전북 김제시와 경기 강화군에서 채록된 이야기에서 특별한 말을 찾아볼 수 있다. ‘1학년 국어책에 나온 이야기’(2012년 채록, 1928년 생), ‘일본 정치 때 국민학교 가르칠 때 핸 소리’(1981년 채록)란 말이 나온다. 아마도 부분적으로 전하던 곶감 이야기가 교육과정에 수록되며 널리 퍼지게 된 것이 아닐까 싶다.

실제로 1924년 조선총독부에서 발간한, 우리나라 최초의 전래동화집으로 알려져 있는 《조선동화집》에는 <겁쟁이 호랑이>란 제목의 이야기가 나오는데 바로 ‘호랑이와 곶감’ 이야기다.

물론 드물긴 하지만 《구비문학대계》에도 곶감 대신 다른 것이 등장하는 이야기가 있다. 비교적 초기인 1984년 채록 자료 가운데 두 편에 곶감 대신 다른 것이 등장하는 걸 볼 수 있다.

경북 선산군 장천면에서 채록된 ‘호랑이와 도둑’에서는 ‘곰지’라는 것이 등장한다. 곰지가 정확히 무엇인지 알 수는 없지만 무서운 괴물의 하나로 짐작할 수 있는 글이 있어 소개해 본다.

ㄴ자 형태의 옛 한옥이었던 큰집에는 비밀을 품은 공간이 많았다. 그래도 용기 내서 다락을 한번 올라가 봤는데, 지하계단은 도저히 내려가 볼 수 없었다. 언니 오빠들이 '곰지'라는 괴물이 살고 있다고 했다. 어린아이를 잡아먹는단다. 곰지, 곰지 하고 부르면 올라온단다.

<대서, 영혼의 쉼터에서 다시 물들길 바라며> https://brunch.co.kr/@1kmhkmh1/149

작가가 말하는 큰집은 안동이라고 하니, 아마 선산군(지금의 구미)을 비롯해 경북 지역에서 전해 내려오던 존재가 아니었을까 싶다.

전남 승주군에서 채록된 ‘소도둑과 호랑이’에서는 ‘지지’라는 것이 나온다. 지지는 진눈깨비라고 한다. 그야말로 별것 아니지만 그 정체를 모르는 호랑이가 혼자서 괜히 놀라는 것이다. 《한국구전설화》(평민사)에서 등장하는 ‘소나기’, ‘편지’ 같은 것과 일맥상통한다.

사실 호랑이 입장에서는 이야기에 등장하는 것이 ‘곶감’이든 다른 것이든 별 상관이 없다. 호랑이가 정체를 모르는 무언가 때문에 두려움에 떨며 벌이는 한바탕 해프닝이 이야기의 중심이기 때문이다. 다만 ‘곶감’이나 ‘소나기’ ‘편지’ ‘지지’ 같은 것이 등장할 경우는 무서운 호랑이라는 존재와 대비되면서 웃음을 자아낸다.

하지만 곶감 대신 등장하는 애비, 비, 어리두, 곰지 등이 나올 때는 이야기의 주제가 좀더 일관성을 보인다. 아이의 울음을 그치게 하는 것 역시 정체가 명확하지 않은 어떤 공포스러운 존재이기 때문이다. 아이는 호랑이가 온다고 해도 울음을 그치지 않는다. 하지만 애비, 어리두 등이 온다 했을 땐 울음을 그친다. 아이에게 공포스러운 것은 뚜렷한 상이 있는 호랑이 같은 존재가 아니라, 말로는 들었지만 정확한 존재의 모습은 알 수 없는 것이다. 이는 호랑이가 뭔지 모를 무언가 때문에 지레 겁을 먹고 공포에 휩싸이는 것과 같은 맥락이다.

3. 호랑이와 소도둑 그리고 곰

‘호랑이와 곶감’은 크게 보아 두 이야기로 나눠볼 수 있다. 첫 번째는 우는 아이를 달래는 장면, 그리고 두 번째는 소도둑이 그렇지 않아도 놀란 호랑이 등에 타는 바람에 호랑이가 놀라 정신없이 뛰어가는 장면이다.

옛이야기에는 이처럼 이야기가 두 가지 이야기로 나뉘어 있는 경우가 흔하다. ‘구렁덩덩 신선비’도 처음에는 구렁덩덩 신선비의 탄생에 초점이 맞춰져 있지만, 뒤에는 셋째 딸이 구렁덩덩 신선비를 찾아 나서는 이야기가 중심에 놓인다. 또 ‘해와 달이 된 오누이’에서도 처음에는 엄마가 일을 하고 집으로 돌아오는 이야기가 중심이지만, 뒤에서는 오누이와 호랑이의 승부가 중심에 놓인다. 그리고 이런 이야기의 경우 실제 중심 이야기는 앞이 아니라 뒤쪽에 있다.

‘호랑이와 곶감’도 마찬가지다. 이야기의 중심은 앞이 아니라 뒤쪽에 있다. 그리고 뒷이야기에서 등장인물은 크게 호랑이와 소도둑, 곰이다. 이들 모두 정체 모르는 무언가와 맞닥뜨리지만 대하는 태도는 조금씩 다르다.

호랑이는 정체 모를 두려운 무언가가 있다고 생각하는 순간부터 겁에 질려 제대로 판단을 못 한다. 등에 탄 것이 떨어져 나간 뒤에도 다시 붙을까 두려워 펄쩍펄쩍 뛰어다니고, 곰이 사람일 것이라며 가서 확인해보자고 해도 그럴 용기를 제대로 내질 못한다. 그리고 마지막까지 자신을 두려움에 떨게 한 것이 무엇인지에 대해 제대로 알지 못한 채 도망을 간다. 아마 호랑이는 평생 그 두려움을 극복하지 못했을 것이다.

소도둑은 소인 줄 알고 올라탔지만, 날이 맑으면서 그것이 소가 아니라는 것을 안다. 소도둑 입장에서는 그 정체를 모를 때나 알게 됐을 때나 똑같이 두려운 상황이다. 처음엔 뭔가 이상하다 생각하지만 무작정 끝까지 꽉 잡고 있는 것밖에 방법이 없다. 날이 밝아서야 소도둑은 자기가 탄 정체 모를 것이 실은 호랑이라는 사실을 안다. 공포는 여전하지만, 날이 밝았다는 건 주위를 살필 수 있는 상황이 됐다는 것을 뜻한다. 소도둑은 나뭇가지를 잡고 도망가 나무 구멍에 들어가 숨을 수 있었다. 하지만 아직까지는 숨는 것 말고는 다른 방법이 없다. 정체는 알았지만 이를 처리할 방법이 없기 때문이다. 오랫동안 나무 구멍에 숨어있던 소도둑은 곰이 나무 구멍을 엉덩이로 막자 위기에 처한다. 그러나 잠시 후 해결 방법을 찾는다. 허리띠를 풀러 곰의 불알을 묶어 잡아당긴 것이다. 숨어 있는다는 건 아무 의미 없는 행위가 아니라 자신의 내면에서 두려움과 싸우는 과정이었음을 알 수 있다. 이야기 가운데는 소도둑 시점으로 서사가 진행되면서 소도둑이 이익을 얻는 이야기(곰의 쓸개)들이 있는데, 이는 소도둑만이 두려움에서 문제를 해결했기 때문이 아닐까 싶다.

곰은 이야기에서 유일하게 두려움의 정체를 정확히 알고 있던 존재다. 소도둑이 숨은 나무 구멍은 곰의 공간이기도 하다. 따라서 곰은 두려움의 정체뿐 아니라 그것이 숨어있는 공간에 대해서도 잘 알 수밖에 없다. 곰이 겁 없이 그 정체를 밝히고 잡아먹겠다며 자신만만했던 건 이 때문이었다. 하지만 지나친 자신감은 상대에게 허점을 내보이고 말았고, 결국 죽음에 이르고 만다. 곰의 죽음을 보며 이상하게도 까뮈의 《이방인》의 한 장면이 떠올랐다. 너무 오래전에 읽어서 거의 기억도 나지 않지만 햇빛 때문에 뫼르소는 자신도 모르게 방아쇠를 당긴다. 햇빛은 어둠을 밝혀주는 존재지만 너무 환한 햇빛은 오히려 시야를 가리기도 한다. 곰의 태도도 그런 것이 아니었을까?

호랑이와 소도둑, 곰의 모습을 자꾸 곱씹어보게 된다. 정체 모를 두려움과 마주했을 때 내 모습은 과연 어땠는지, 어떻게 해야 할지가 호랑이와 소도둑, 곰의 모습 속에 있는 것 같다.

4. 옛이야기에서 동일시 대상은?

문학작품을 읽을 때 독자는 주인공과 동일시하며 이야기에 빠져든다. 그렇다면 옛이야기는 어떨까?

옛이야기에서 작가는 구연자요, 독자는 옛이야기를 듣는 청자들이라 할 수 있다. 그럼 청자들의 반응을 보면 알 수 있지 않을까?

‘애고..’, ‘이런..’ ‘아이고..’

《구비문학대계》에서 청자들은 이런 반응을 보이곤 한다. 이런 추임새는 문학작품을 읽을 때는 나올 수 없는 반응이다. 자신이 주인공과 동일시되지 않았기에 나올 수 있다. 마치 연극을 보는 관객의 입장과 같다.

소설의 3요소는 인물, 사건 배경이다. 하지만 연극의 3요소는 배우, 관객, 희곡이다. 소설과는 달리 관객이 연극에 영향을 미칠 수 있다는 뜻일 거다. 옛이야기도 마찬가지다. 만약 옛이야기의 3요소를 꼽으라면 화자, 청자, 이야기라고 할 수 있지 않을까 싶다.

좀 뜬금없는 소리처럼 보일지도 모르겠다. 그런데 옛이야기 공부 모임에서 함께 공부하는 한 친구의 이야기를 듣고 난 뒤, 자꾸 옛이야기에서 청자의 입장에 대해 생각하게 됐다.

그 친구는 어릴 적 이 이야기를 들으며 ‘내가 있던 장소가 안전하다’는 느낌을 받았다고 했다. 아마 그런 생각을 했던 건 어릴 적 들었던 이야기가 호랑이가 곶감이란 말에 놀라 도망가는 데서 끝났기 때문일 수도 있을 것이다. 등장인물은 아이와 아이를 달래는 어른, 호랑이뿐이었을 때 이야기를 듣는 아이가 이야기 속 아이와 동일시하는 건 자연스러워 보였다. 호랑이처럼 바깥세상의 무서운 것들로부터도 안전하게 보호받고 있다는 안정감을 느낄 수도 있을 것 같았다. 하지만 어릴 적 나 역시 똑같이 곶감이 등장하고 호랑이가 도망가는 데서 끝나는 이야기를 들었지만 그런 생각은 하지 않았다. 그냥 호랑이의 우스꽝스러운 모습만 기억날 뿐이다.

그러나 같은 이야기를 들으면서도 이렇게 서로 다른 생각을 하게 되는 건 옛이야기가 살아가는 힘이기도 하다. 같은 이야기의 수많은 판본이 이를 증명하니까 말이다.

하지만 이야기가 호랑이와 소도둑, 곰의 이야기로 넘어가면 아이의 이야기는 잊히기 십상이고, 따라서 청자가 방 안의 아이와 동일시하기는 힘들 것 같았다.

그렇다면 방안에서 울던 아이의 역할은 무엇이었을까? 옛이야기에서 아무 이유 없이 등장하는 인물은 없다. 누군가 옛이야기에 등장한다는 것은 그 인물이 이야기 전개에 영향을 끼치기 때문이다. 여기서 아이는 호랑이가 놀라 두려움에 떨게 하는 역할이다. 그 뒤에 더이상 아이가 등장하지 않는 것은 울음을 그침으로써 제 몫의 역할을 다했기 때문이다.

하지만 아이의 역할은 과연 여기서 정말 끝일까?

‘곶감’이 등장하는 경우는 끝일 수도 있다. 아이는 밖에 호랑이가 왔다 간 줄도 모른다. 달콤한 곶감을 얻어먹고 기분 좋게 잠이 들었을 것이다.

하지만 정체 모를 무서운 것이 왔다는 말에 두려움에 떨며 울음을 삼킨 것이라면 상황은 달라질 수도 있을 것 같다. 아이는 소도둑이 나무 구멍 속에 숨어 기다렸듯이 울음을 꾹 참고 마음속에서 정체 모를 무서운 존재와 싸우고 있을지도 모른다. 즉, 엄마가 아이를 달래기 위해 곶감을 주었을지, 아니면 다른 무언가로 협박을 했을지에 따라 아이의 심리도 달라졌을 것만 같다.

하지만 아이는 더 이상 등장하지 않고, 청자는 자연스레 이어서 계속되는 호랑이와 소도둑, 곰의 모습에 집중하게 된다. 자신이라면 어떻게 했을지 생각해 볼 수도 있을 것이다. 누구 하나에 동일시되는 게 아니라 객관적 거리를 어느 정도 유지하면서 말이다. 이는 어쩌면 방안에서 정체 모를 무서운 존재와 마음속으로 싸우고 있는 아이의 마음이기도 할 것만 같다.

'옛날이야기 책 > 옛날이야기 공부방' 카테고리의 다른 글

| 재주 있는 처녀 (0) | 2021.09.28 |

|---|---|

| 나무도령 밤손이 (0) | 2021.08.23 |

| 며느리 방귀 (0) | 2021.07.22 |

| 호랑이 잡는 이야기 (0) | 2021.07.07 |

| 착한 동생과 못된 형 (0) | 2021.06.23 |

댓글